データ活用・データ連携のお役立ちコラム

BIツールとは?ビジネスインテリジェンスの意味や導入のメリット、活用事例も解説

最終更新日:2025/03/19

膨大なデータ(ビッグデータ)の有効活用のために、企業内に分散されたデータを統合して活用するBI(情報活用基盤)の導入を進める企業が増えています。そして、BIで企業内の情報資産を戦略的に使いこなすためには、DWH(データウェアハウス)とETL(Extract・Transform・Load)の連携が不可欠な要素といわれています。今回は、スピーディかつビジネス変化に強いBI構築のポイント、DWHとETLが果たす役割などについて、わかりやすく解説していきます。

INDEX

- BIとは

- BIの重要性

- BIを構成するDWHとETL

- DWHとETLの連携がBIのカギを握る

- BIツール導入の目的

- BIツールの機能

- BIツールの活用シーン

- BIツール導入のメリット・デメリット

- BIツールの選定ポイント

- BIツールの活用事例

- まとめ

BIとは

BIとは何でしょうか?BIとは、「Business Inteligence(ビジネス・インテリジェンス)」の略で、社内外に存在する大量のデータを集め、加工し、分析を行うことで、企業活動の意思決定に活用するITの取り組みです。

もともとこの概念を提唱したのは、アナリスト機関 ガートナー社のハワード・ドレスナー氏だといわれています。1989年のことでした。データ分析という考え方はそれ以前にも存在したのですが、同氏は“現場”に着目しました。経営者や管理職、ビジネスの最前線に立つ担当者が、専門家に依存することなく、経営戦略、生産、販売、利益などについて自ら分析し、事実に基づいて意思決定することの重要性を説いたのです。その後、BIの考え方は広く普及、方法論が確立されるとともに、BIツールという形でIT化が進んでいます。

BIの重要性

組織にとって、BIを構築することがなぜ重要なのか。これは、前項でも触れたとおり、「現場担当者が自ら分析し、事実に基づいて意思決定する」という点にあります。“経験”や“勘”もビジネスパーソンにとって重要な資質ですが、それだけに頼った意思決定は根拠に乏しいため、どうしても当たりはずれが大きくなってしまいます。しかし、データから得られる事実を裏づけ証拠とすれば、活動の精度を高めることができます。近年は、根拠に基づく医療、根拠に基づく教育など、さまざまな領域でよりよい結果を得るため科学的アプローチが取られるようになっています。ビジネスの世界も例外ではなく、誰もがデータという事実に基づいて活動することで、継続的に組織の成長を促していくことができます。

BIを構成するDWHとETL

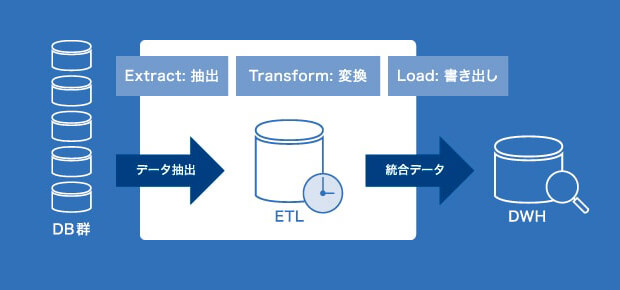

企業が〝変化に強く経営に有益な情報を迅速に引き出せる〟BIを構築する際に、重要な構成要素となるのがDWHとETLです。

DWHとは?

DWH(Data Ware House:データウェアハウス)は、ERPやCRMなど個別に存在する複数の業務系システムのDB(Database:データベース)から重要なデータを抽出し、統合的に蓄積することで、業務横断的にデータを分析・活用する意思決定支援システムです。「意志決定のため、目的別に編成、統合された時系列で、削除や更新しないデータの集合体」として定義されており、大量のデータを分析・活用しやすい環境を提供します。

DWH(データウェアハウス)とは?データベースとの違いや特徴も解説!

ETLとは?

DWHは複数のデータソースからデータを抽出することで作成します。ここに格納する際にはデータ分析を行いやすいように必要な変換・加工を施し、DWHのフォーマットで書き出す仕組みが必要です。この、Extract(抽出)、Transform(変換)、Load(書き出し)の役割を担うのが、ETLです。大量のデータをうまく活用するために、データフォーマットを統合することは重要なプロセスで、すぐれたETLツールはその処理時間も大幅に短縮してくれます。

DWHとETLの連携がBIのカギを握る

あらゆる変化にスピーディに対応可能な「データドリブンな経営」は、企業内の情報資源を最大活用するETLのフレームワークの確立と最適化されたデータを格納するDWHのコネクティビティから生まれてきます。シンプルかつスマートなデータ連携の確保は、企業の的確な意思決定を強力に支援します。

皆さまの組織にとって最適なBIを構築し、“新たなビジネス価値を見出すための情報活用基盤”をご構築ください。

BIツール導入の目的

BIをまったく一から構築することも可能です。ただし、そのためには多くの予算と開発工数を覚悟しなければなりません。結果的に、現場で利用できるようになるまでに数年を要するかもしれず、現実的とはいえません。その点、市場に存在するBIツールには、「データの管理」「データの分析」「データの可視化」といった機能が備わっています。これらを活用すれば、準備段階で苦労することなくスピーディーに本来の目的であるBI活動に入れます。また、分析に関するベストプラクティスも搭載されているため、BIは初めてという組織でも気軽に取り組むことが可能です。

BIツールの機能

データ管理機能

データ管理機能は、分析に提供するデータを用意するために必要な機能が集められています。代表的なのはETLで、データの抽出・加工・出力といったプロセスを担います。複数のデータソースから多種類のデータを収集したり、ターゲットデータベースで担うにはは難しい複雑な加工を行う場合、ETLが大きな力を発揮します。

またBIツールの中には、自らのシステム内にデータを蓄積したり、重複を排除するためにデータを統合する機能を持つものもあります。

分析機能

分析機能は、データ分析を行うために必要な機能を提供しています。ここでは代表的な分析の種類とそこで提供されるテクニックをご紹介します。

1. OLAP(OnLine Analytical Processing)分析

データ分析の中でも最も基本的な分析手法であるクロス集計を、分析者の思考の流れに沿って指標と分析軸をあれこれ入れ替えつつ行える分析です。多次元分析とも呼ばれます。

「ドリルダウン」

分析軸の階層を下っていく操作を指します。たとえば四半期単位で集約されているデータを、月単位、週単位、日単位とどんどん掘り下げ、細かい粒度でデータを見ることができます。

「ロールアップ」

ドリルダウンと逆の操作です。分析軸の階層を上げていくことで、明細データを集約データとして見ることができます。

「ドリルスルー」

ある集約データに関して、その内訳としての明細データを別画面で一覧表として見る操作です。

「スライシング」

分析軸の中から1つの値を指定し、その値に該当するデータだけを抽出する操作です。たとえば、年度という分析軸から2020年のデータだけを抜き出すのがスライシングです。

「ダイシング」

三次元以上の分析軸を持つ多次元DBの中から二次元の集計表を作成する際に、分析軸を入れ替える操作です。たとえば、「年度」「都道府県」「患者数」という分析軸を持つのであれば、あるときは「年度」と「患者数」で、あるときは「都道府県」と患者数」でデータを見ることを意味します。

2. データマイニング

あらかじめ仮説を立てることなく、大量のデータから何らかの関係性を発見しようという分析です。データマイニングの最も身近な例としては、天気予報が挙げられます。

3. テキストマイニング

テキストを対象としたデータマイニングです。アンケートの自由回答やSNSの分析によく用いられます。

4. シミュレーション

これまでの実績を踏まえながら、今後の計画値や目標値の決定を支援する分析手法です。あらかじめ関係式を定めておく必要はありますが、シミュレーション分析を利用することで計画業務が効率化できます。

5. What-if分析

What-ifは、英語で「仮に~だったらどうなるか」という意味です。What-if分析とは、何か意思決定を行う際に、仮説シナリオが実際に起こったら結果はどうなるかを計算により求める手法です。

レポーティング機能

レポーティング機能は、分析結果をわかりやすく可視化するものです。例として下記のようなレポートの種類があります。

1. 定型レポート

あらかじめ決定した分析軸での集計表を作成する機能です。業務担当者に向けて毎日配布する、会議資料として提供するといった用途で用いられます。

2. アドホックレポート

アドホックとは、特定の目的のための、特別の、その場かぎりの、といった意味を持つラテン語です。言葉どおり、分析者のアイデアによって、特定の目的のために作成されるレポートを意味します。

3. ダッシュボード

ダッシュボードとは、自動車の運転に必要な情報計器が集められたコンポーネントに由来する言葉です。この機能では、経営者や管理職に対して、経営状況や部門の業績がどのような状態にあるかが一目で把握できるよう、複数の表やグラフを1つの画面にまとめて表示されます。

BIツールの活用シーン

活用シーン

BIツールの活用シーンは多彩です。代表的には、売れ行きの推移や売れ筋商品を見る販売分析や、誰が自社にとっての上得意客なのかを見つけ出す顧客分析があります。最適在庫量を見極めたり、効率よく出店計画を立案するのにも有用です。そのほか、サイトへの訪問者動向を探るwebデータ解析、製造業では製品の不良率、生産設備の故障率分析に、金融機関ではマネーロンダリング対策などにもBIは用いられています。

BIツール導入のメリット・デメリット

BIツール導入のメリット

BIツールを利用するメリットは、大きく5つあると考えられます。

1. ツールの持っている機能を利用することで、迅速にBI活動の本質にたどりつける

システムを一から自社開発することも可能ですが、それにはコストも時間もかかって、なかなかBI活動に入れません。ツールに備わっている「データの管理」「データの分析」「データの可視化」という機能を利用することで、組織は分析業務そのものに集中することができます。

2. 大量のデータを扱いやすくなる

BIツールは、大量のデータを高レスポンスで取り扱えるよう設計されています。ツールの利用により、分析作業の効率を高めることができます。

3. 分析に関するベストプラクティスを活用できる

BIツールには、データ分析に関するさまざまな知見が搭載されています。これらを活用することで、BIに詳しくない組織でも気軽に取り組むことが可能です。

4. 分析結果をわかりやすく可視化でき、理解しやすい

データの可視化はBIツールにとって一つの“腕の見せどころ”で、データの見せ方やグラフ表示には工夫が凝らされています。これにより、データが示す事実をよりわかりやすく理解できます。

5. 経営者から現場担当者まで、自ら分析して事実に基づいた確度の高い判断を行えるようになる。

BIツールは、データ分析の専門家でなくても使いこなせることをめざして作られています。このツールが組織に定着することで、誰もが自ら調べ、事実を裏付け証拠として意思決定できる風土を醸成できます。

BIツール導入のデメリット

BIツール導入にデメリットがあるとすれば、以下の3点になるでしょう。

1. 導入や維持に一定のコストがかかる

ライセンス購入を選ぶにしろ、サブスクリプションに選ぶにしろ、BIツールを導入するからには一定のコストがかかります。しかも、会計システムなどの基幹業務システムと違って、絶対必要なシステムではないため、組織に定着しないことも考えられます。そうなると予算の無駄づかいです。コストがかかっていることを意識して、活用に励むことが重要です。

2. 定期的なデータメンテナンスが必要

「初期設定さえ済んでしまえば、あとはもうデータを使うだけ」というわけにはいかないのも、BIツールの注意点です。データを取り巻く環境は時々刻々と変化するため、取得しているデータは分析目的に合っているか、鮮度は十分か、整合性は取れているか、などの観点で定期的にチェックをかけ、必要ならば修正を施す必要があります。

3. 企業成長や 潮流に合わせたツール見直しが必要になることもある

最初に選択したBIツールを、いつまでも活用できればそれが最良です。しかし、状況は変わります。取り扱うデータ量の増大やビジネスの伸び、あるいはBIツールのトレンド変化などによっても、将来的に見直しを図らなければいけない日が来るかもしれません。

BIツールの選定ポイント

BIツールにおける普遍的な選定ポイントは、以下の3点です。

1. 導入目的を明確にする

何のためにBIツールを導入するのかが明らかになっていないと、せっかく入れても組織に定着しない恐れがあります。まずは現状分析をしっかり行い、ビジネスの課題を洗い出してください。そこから将来的になりたい姿を描き、目標を立てます。達成したい目標が複数ある場合は優先順位をつけ、優先順位の高い目標に合わせてツールを選びます。

2. ユーザーターゲットを明確にする

誰をメインのBIツールユーザーとするのかも、事前に明らかにしておきたいところです。経営者なのか、管理職なのか、現場担当者なのか。これによって、使いやすさ一つとっても、どのような使いやすさを重視するかが変わってきます。

3. コストや機能のバランスを考える

選ぶなら多機能、高機能なツール、と考えがちですが、そのために導入を失敗することもあります。多機能すぎるあまりターゲットユーザーが使いこなせず、もてあましてしまうのです。かといってエントリークラスのツールでは、すぐに物足りなくなってしまうかもしれません。自社のニーズに合ったレベルをよく見極めることが肝心です。

BIツールの活用事例

活用例

ある製造業では、原材料である希少な金属が市場の変化を受けがちであるため、利益を損なわないようにBIツールで損益管理を実現しました。また、ある海運会社では、船舶の運航実績や関係省庁への提出書類、為替レートなどをBIツールでレポート化、実務や社内での情報共有に活かしています。一方、ある大学では、根拠に基づく研究戦略を策定するため、学内リソースと研究活動を関連づけて分析するBIプラットフォームを構築しました。このように業種業態を問わず、今やBIツールは幅広い領域で活用されています。

まとめ

ここまで、BIの概要、そしてBIツールの役割や機能について見てきました。これから導入を検討されるのであれば、このページの情報も参考にしながら、自社に最適なBIツールをお選びいただければ幸いです。

この記事の執筆者

-

明石市役所

メインフレームからオープン環境への国民健康保険システム移行

PC1台で数千万件のデータ変換を13時間で可能としたRACCOON -

楽天カード株式会社

数TBに上るメインフレームデータのオープン移行

16時間でデータ変換を完了したRACCOON -

小泉産業株式会社

EDIシステムの刷新をきっかけに

ACMS Apex + RACCOONで、グループ全体のデータ連携基盤を実現 -

株式会社カナデンブレイン

基幹システム製品のクラウド化で求められたデータ移行工程の見直し

RACCOONで精査が必要なデータを簡単かつ高品質に移す体制を確立 -

スズデン株式会社

めざしたのは4通販サイトへのデータ提供の自動化

RACCOON導入で情報の精度・スピードが一気に向上 -

ネスレ日本株式会社

基幹EDIインフラをAS/400からAWSへ

ACMS Apex、RACCOONが短期開発に貢献