データ活用・データ連携のお役立ちコラム

インボイス制度を簡単に図解します!対応方法や支援措置も

最終更新日:2024/11/06

2023(令和5)年10月1日よりインボイス制度が始まりました。大小を問わず、ビジネスを行っている組織のすべてに採り入れるかどうか判断が求められる、消費税納税についての新しい制度です。この記事では、インボイス制度にどのように対応するか、またこの制度によって生じるメリット・デメリットについて見ていきます。

INDEX

- そもそもインボイス制度とは?

- インボイス制度で変わることは?

- インボイス制度導入前後に行うべき対応

- インボイス制度によって得られるメリット

- インボイス制度によって被るデメリット

- インボイス制度の導入に対応する企業に向けた支援措置は?

- まとめ

そもそもインボイス制度とは?

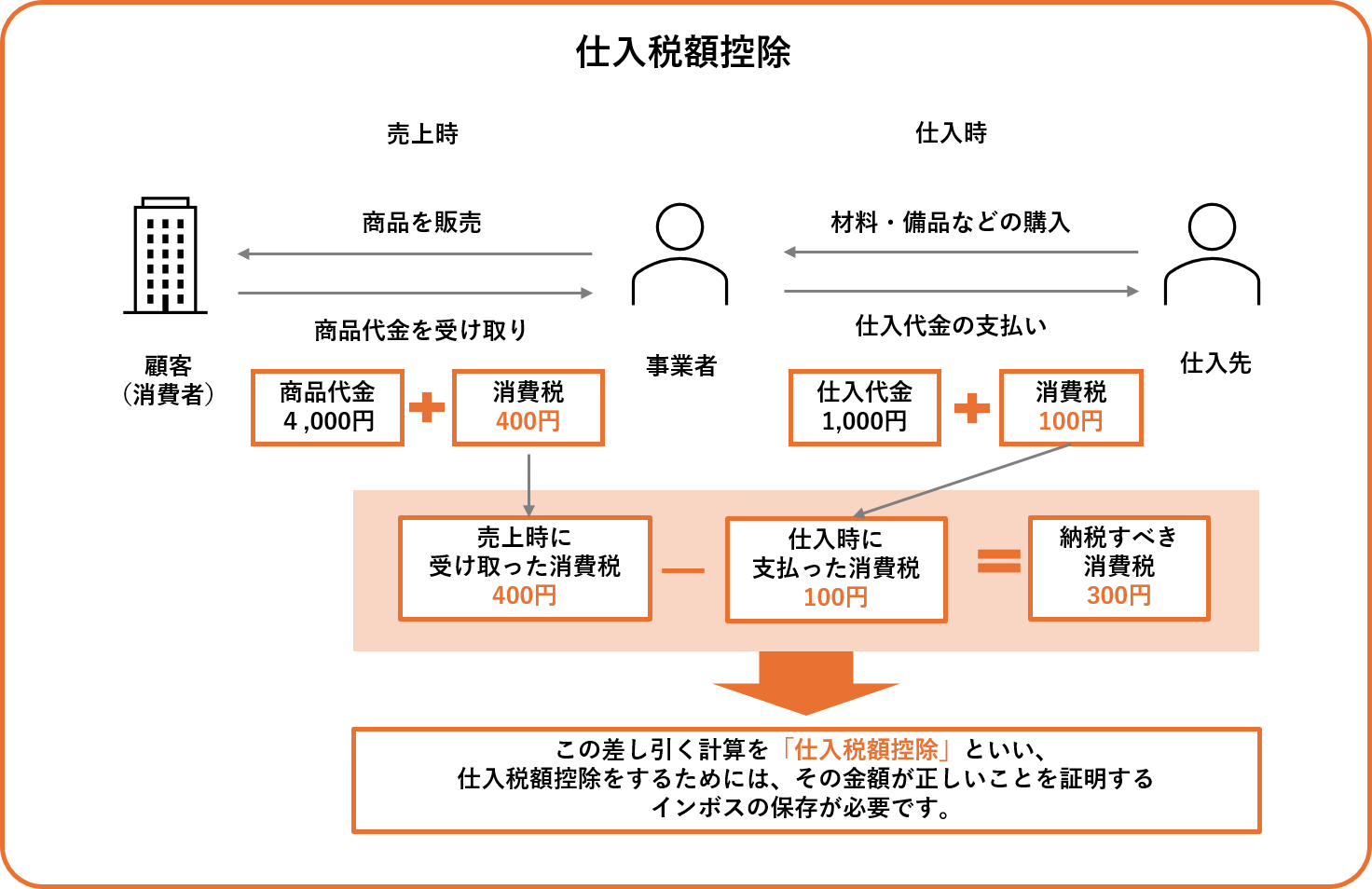

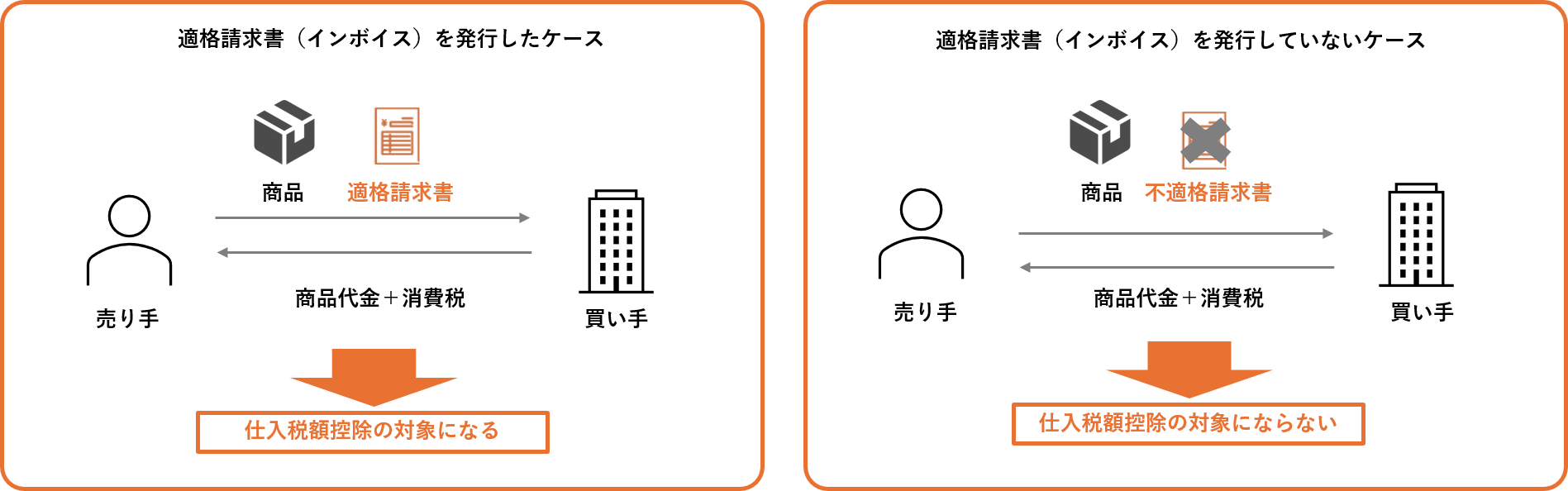

インボイス制度とは、2023(令和5)年10月1日より始まった、企業等が納める消費税に適用される仕入税額控除に関する仕組みです。正式名称は、「適格請求書等保存方式」といいます。この制度の対象になるのは、法人事業者、そして、いわゆるフリーランスと呼ばれる個人事業主です。その仕入税額控除というのは、「売り上げ時に集金した消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引き、残ったもの」を税務署に納めるというもの。このときに必要になるのがインボイス、つまり適格請求書等の形式を備えた請求書や領収書です。その形式でないと、対象事業者はその分の消費税控除を受けられないことになりました。

インボイス制度の概要 国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

インボイス制度で変わることは?

インボイス制度が始まると、請求書発行や消費税納税業務に関するオペレーションが大きく変化します。

インボイス(適格請求書等)の発行・保存が必要になる

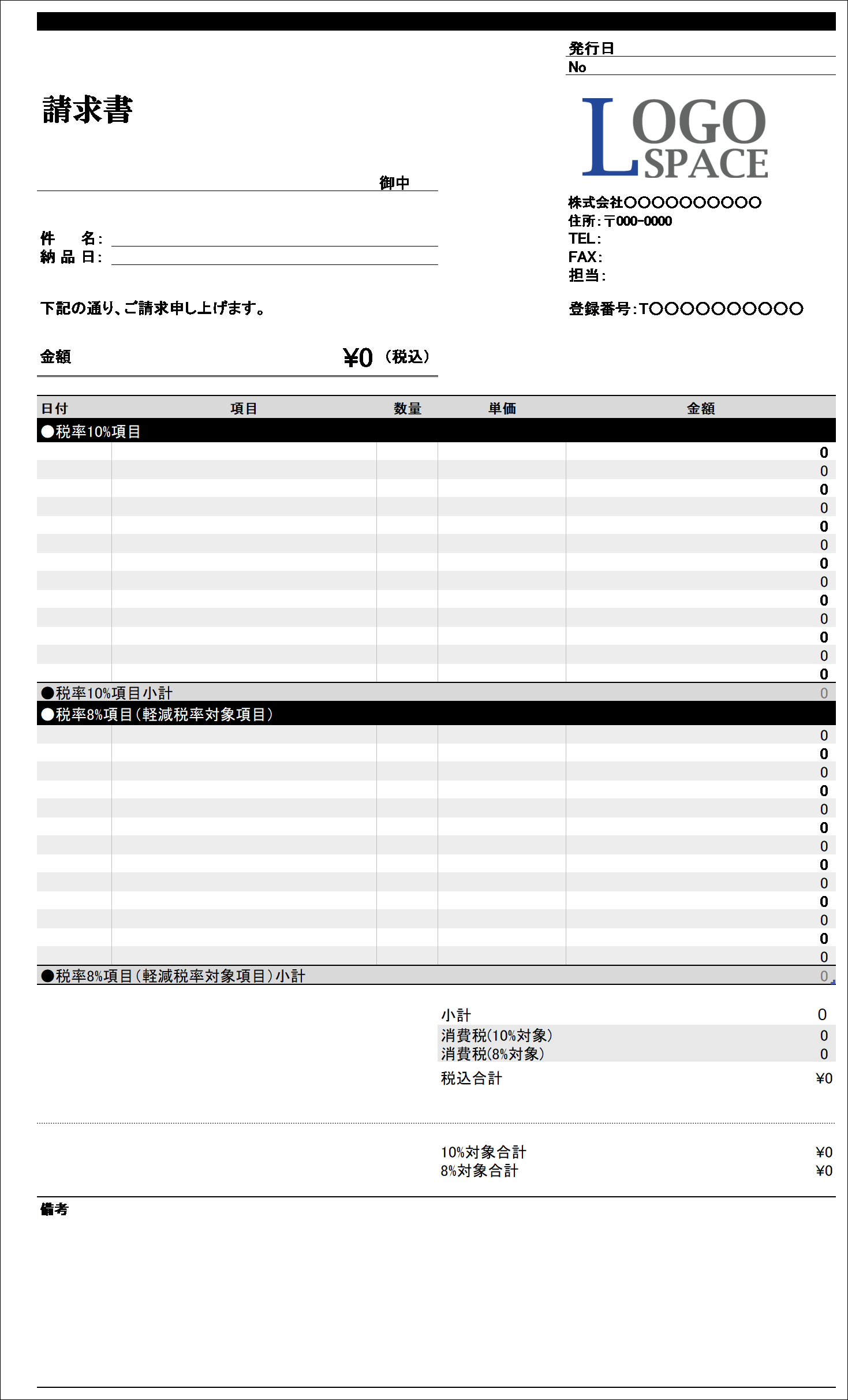

インボイス制度の導入により、インボイス(適格請求書等)の発行・保存を前提として、請求関連業務(請求・支払業務等)が行われることになりました。これが発行できるのは、国税庁にインボイス制度への登録申請を行い、登録番号を取得した適格請求書発行事業者のみです。事業者になると、図1のような形式を備えた請求書を発行することになります。また発行したインボイスは、売り手が買い手に提出するだけでなく、そのコピーを買い手の手元でも保存しておく必要があります。逆に、買い手の方で仕入明細書のような形でインボイスとして記載が必要な項目を記入したものを売り手に渡すという方法も可能です。売り手がこれを確認し保存していれば、それも仕入税額控除の対象になります。

図1 インボイス制度対応請求書のイメージ(マイクロソフト フリーテンプレートより)

事業者の登録番号とともに、税率10%項目、8%項目の売り上げ詳細と税率ごとの合計額と適用税率、税率ごとに合計した消費税額がわかるように記載する必要がある

仕入税額控除を行う

仕入税額控除とは、消費税を納税するにあたって、冒頭で触れたように「売り上げ時に集金した消費税から、仕入れや経費で支払った消費税を差し引く」という手続きです。

例を上げて示してみましょう。ある事業者は一年間の税抜き売上高が1,000万円だったと言う場合、現在消費税は10%ですから、受け取った消費税額は100万円になります。

一方、1,000万円の売上高を上げるために、仕入れに税抜300万円を要したとします。消費税として30万円を支払いました。ですから、納税の際には、100万円から30万円を差し引いて、70万円を納めます。

ただこのとき、仕入れ先から受け取った30万円分の請求書がインボイス(適格請求書等)の形式を備えていない場合や、形式を備えていても請求書を保存していなかった場合は30万円を差し引くことは認められず、この事業者は消費税として100万円を納めることになります。

インボイスを発行するには課税事業者になる必要がある

インボイスを発行できるのは、登録番号を取得した適格請求書発行事業者のみです。実は、この適格請求書発行事業者は課税事業者である必要があります。事業者の中には、年間売上高1,000万円以下の事業者に認められる免税事業者も存在します。インボイスを発行できるようにするには、免税事業者は課税事業者になることを申請して登録番号を取得し、消費税を納税しなければなりません。それを嫌って免税事業者であり続けることを選択し、インボイスを発行しないということも可能です。販売先がすべて免税事業者なら、その方が売り上げ的にはトクです。しかし、販売先に課税事業者がある場合、仕入税額控除が行えないことを理由に販売先から選ばれなくなる可能性があります。

適格請求書を受け取れない場合に備えて帳簿に記載する

少額の取引では、適格請求書等を受け取ることが難しいこともあります。たとえば、公共交通機関を利用したときの乗車券の代金や、施設の入場券代金、自動販売機で購入した飲料代などがそれに当たります。少額の取引まで適格請求書等であるかどうかをチェックして管理するのは経理部門の負担が大きくなりすぎるため、2023年10月1日から2029年9月30日までの間、日本国内における税込1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書等の保存がなくても、帳簿に記載してあれば、仕入税額控除を受けられます。これは少額特例といわれる経過措置※です。ですから、支払額が税込1万円未満である場合は、相手が適格請求書発行事業者であるかどうかは気にする必要はありません。しかし、帳簿にはきっちり記載するようにしましょう。

※出典:https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei23.html

インボイス制度導入前後に行うべき対応

インボイス制度を導入するのであれば、何といっても必要なのは適格請求書発行事業者になることです。そのためには税務署に対して登録申請書を提出しなければなりません。

申請は2021年10月1日から提出可能となっており、従来は2023年3月31日が10月1日の制度スタートに間に合うための申請期限でしたが、9月30日までに一度延長され、それ以降は、登録希望日(提出日から15日以後の登録を受ける日として希望する日)を記載して提出することになりました。

課税事業者の対応【売り手】

インボイス制度をまだ導入していないのであれば、税務署に対し、適格請求書発行事業者への登録を行います。登録が完了した後は、取引先に対して適格請求書を発行するとともに、後に問い合わせ対応などで必要になる場合に備えて発行した請求書は大切に保存しておく必要があります。

課税事業者の対応【買い手】

買い手の課税事業者の場合、取引先が課税事業者か免税事業者かで対応が異なります。

相手が課税事業者であれば、取引にインボイスが必要なものかそうでないかをまず確認します。また、受け取った適格請求書をどのように保存するかについても考えておきましょう。ここでの支援措置は、1万円未満の仕入れについては適格請求書の保存は不要であるということです。ただし、記帳はしっかり進めておくことが重要です。

相手が免税事業者のケースでは、自社側で消費税の簡易課税制度が導入できるかどうかを検討します。また、一定のボリュームで取引が継続的に続く免税事業者なら、取引額の見直しが必要になるかもしれません。

免税事業者の対応【売り手】

インボイス制度を導入するなら、適格請求書発行事業者への登録申請を行い、課税事業者になります。そして、具体的にどのように納税するかについて検討します。

インボイス制度を導入しないのであれば、消費税分多く請求してきた価格について、改定の必要があるかどうかを検討します。

なお、取引先が免税事業者ばかりで適格請求書を発行しなくてもよいのであれば、インボイス制度に対応する必要はありません。

免税事業者の対応【買い手】

免税事業者が買い手である場合、インボイス制度での対応はほぼ必要ないといえます。請求書の発行を行うのは取引先であるため、自社側で税務署に対し適格請求書発行事業者になる登録申請を行わなくても構いません。適格請求書を発行しないのですから、課税事業者に転換する必要もありません。また、免税事業者であるため、仕入税額控除という手続きも不要です。

インボイス制度によって得られるメリット

インボイス制度の導入によって、組織はどのような変化に直面することになるでしょうか。ここではメリットという観点で見ていきます。

請求関係業務を効率化するチャンスになる

適格請求書は発行側も保存が必要です。納品書などと複数の書類を組み合わせで適格請求書の要件を満たすことも認められています。そのため、これまでより保存する書類の量が増えると予想されており、その対策として有力視されているのが電子データの活用です。その意味で、受発注業務の多い企業にとってEDIの導入は業務の大きな効率化につながります。インボイス制度に対応したEDIであれば、煩雑化しがちな請求関係業務を大きく軽減できるだけでなく、関係書類の保存にも役立ちます。

関連リンク:EDIとは?システムの仕組みや種類についてわかりやすく解説

取引先が広がる可能性がある

インボイス制度の導入をきっかけに、取引の相手として課税事業者を優先的に考える傾向が強まると思われます。仕入税額控除が行えるからです。買い手にとってこれは非常に大きな魅力です。今まで免税事業者との取引が多かった組織に対して、課税事業者であり、インボイス(適格請求書等)を発行できることを積極的にアピールすれば、新しい商談を獲得できる可能性があります。

インボイス制度によって被るデメリット

一方、インボイス制度によって生じるデメリットもあります。特に免税事業者は大きな影響を被ることが予想されます。

選択されなくなったり、値下げを要求されたりする

仕事を発注する課税事業者にとって、免税事業者との取引は悩ましいものになります。受け取る請求書の消費税が仕入税額控除の対象として認められないからです。そのため課税事業者は課税事業者との取引を望みがちになり、結果的に免税事業者は選ばれなくなってしまうというリスクがあります。また、取引が継続されたとしても、仕入税額控除が行えない分の補填として、売り上げでの値下げや値引きを要求されるかもしれません。

消費税納税の負担が増える

これまで免税事業者だった組織が課税事業者になると、インボイス(適格請求書等)の発行が必要になるとともに、納税の義務も生じます。そのため、これまで以上にしっかり帳簿管理を行うとともに、正しく消費税を計算し、定められた期間に消費税を税務署に納めるという業務が新しく加わります。小規模事業者にとっては、これが大きな業務負担になるものと思われます。

インボイス制度の導入に対応する企業に向けた支援措置は?

インボイス制度の導入にあたって、事業者への税負担や事業負担を軽減する目的で、支援措置が設けられています。これまで課税事業者であった企業に向けた施策と、今回、免税事業者から課税事業者になる企業に向けた施策について解説します。

課税事業者向けの支援措置

売り手、買い手両方の課税事業者に対して、インボイス制度に対応した会計ソフトを導入する事業者に「IT導入補助金」が適用されます。この補助金はまた、レジやパソコンなどハードウェアを購入する場合も対象とされています。

買い手の課税事業者に対しては、対象事業者が2年前の課税売上が1億円以下または前年の1~6月(法人は事業年度の上半期)の課税売上が5,000万円以下とはなりますが、1万円未満の仕入れは適格請求書の保存が一定期間不要になります。この一定期間は、2029年9月30日(日)までが対象となります。

これは売り手の課税事業者に対する支援措置ですが、1万円未満の返品や値引きへは適格返還請求書の発行が不要になります。これは、振込手数料や売上値引きの処理にかかる事務処理負担を軽減するのが目的です。この措置に関して、対象事業者や対象期間は設けられていません。

一方、買い手の課税事業者向けでは、免税事業者からの仕入れを対象とした仕入税額控除の適用があります。免税事業者は適格請求書を発行しないため、買い手はここでは仕入税額控除を行うことができません。それでは課税事業者の税負担の増大が大きくなってしまうため、経過措置として免税事業者などからの仕入れについても一定の割合で控除が認められます。

IT導入補助金について

https://it-shien.smrj.go.jp/news/20154

免税事業者が課税事業者になった場合の支援措置

売り手の新規課税事業者には、適用要件が定められているものの、消費税の納税額の2割特例が設けられています。これは、納税する消費税額を一定期間、売上税額の2割に軽減されるというものです。ここでの一定期間とは、2026年9月30日(水)までの日の、属する各課税期間を対象としています。また、小規模事業者に対しては持続化補助金の上乗せが可能です。

インボイス制度への対応に取り組む皆様へ 経済産業省

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r4/r4_invoice.pdf

まとめ

ここまで見てきたように、インボイス制度の導入によって、請求書発行等の請求関連業務や消費税納税業務に関するオペレーションが一変しました。年間の取引ボリュームが大きな組織にとっては、非常に大きなインパクトを受けることになります。業務量の増大を抑えるためには、インボイス制度の仕組みをよく理解して対策することが重要です。ぜひ皆さんの組織でも、これを機会に効率的な企業間取引のあり方を検討してみてください。

この記事の執筆者

最新の関連情報

- 2022.10.31

- Web-EDIシステム基盤「ACMS WebFramer」とそのオプションの最新版を発売

- 2022.01.21

- データ連携/EDIソリューションACMSシリーズ、インボイス制度に向けた対応を発表